目的

1.本適用指針は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「会計基準」という。)を適用する際の指針を定めるものである。なお、地上権(本適用指針第4項(3)参照)の開示については「企業会計原則」に定めがあるが、当該地上権を含む借地権の設定に係る権利金等(本適用指針第 4 項(9)参照)に関する開示については、本適用指針を優先して適用する。

適用指針

Ⅰ.範 囲

2.本適用指針を適用する範囲は、会計基準における範囲と同様とする。

Ⅱ.用語の定義

3.本適用指針における用語の定義は、会計基準における用語の定義と同様とする。

4.前項のほか、本適用指針では、次のとおり用語を定義する。

(1)「使用期間」とは、資産が顧客との契約を履行するために使用される期間(非連続の期間を含む。)をいう。

(2)「短期リース」とは、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう。

(3)「借地権」とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法(平成3年法律第90号)附則第2条の規定による廃止前の借地法(以下「借地法」という。)第1条及び借地借家法第2条第1号)。

(4)「借地権者」とは、借地権を有する者をいう。

(5)「借地権設定者」とは、借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

(6)「旧借地権」とは、借地法の規定により設定された借地権をいう。

(7)「普通借地権」とは、定期借地権以外の借地権(旧借地権を除く。)をいう。

(8)「定期借地権」とは、借地借家法第22条第1項、第23条第1項及び第2項又は第24条第1項の規定による定めのある借地権をいう。

(9)「借地権の設定に係る権利金等」とは、借地権の設定において借地権者である借手が借地権設定者である貸手に支払った権利金、及び借手と貸手との間で借地契約を締結するにあたり当該貸手が第三者と借地契約を締結していた場合に、当該借手が当該第三者に対して支払う借地権の譲渡対価をいう。

(10) 「リースの契約条件の変更の発効日」とは、契約の両方の当事者がリースの契約条件の変更に合意した日をいう。

(11) 「セール・アンド・リースバック取引」とは、売手である借手が資産を買手である貸手に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリース(以下「リースバック」という。)する取引をいう。

(12) 「サブリース取引」とは、原資産が借手から第三者にさらにリース(以下「サブリース」という。)され、当初の貸手と借手との間のリースが依然として有効である取引をいう。以下、当初の貸手と借手との間のリースを「ヘッドリース」、ヘッドリースにおける借手を「中間的な貸手」という。

Ⅲ.会計処理

1.リースの識別

(1)リースの識別の判断

5.契約の締結時に、契約の当事者は、当該契約がリースを含むか否かを判断する(会計基準第 25 項)。当該判断にあたり、当該契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む(会計基準第26 項)。

特定された資産の使用期間(本適用指針第4項(1)参照)全体を通じて、次の(1)及び(2)のいずれも満たす場合、当該契約の一方の当事者(サプライヤー)から当該契約の他方の当事者(顧客)に、当該資産の使用を支配する権利が移転している([設例1]、[設例2-2]、[設例3-2]、[設例4-2]、[設例5]及び[設例6])。

(1)顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。

(2)顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。

(特定された資産)

6. 資産は、通常は契約に明記されることにより特定される。ただし、資産が契約に明記されている場合であっても、次の(1)及び(2)のいずれも満たすときには、サプライヤーが当該資産を代替する実質的な権利を有しており、当該資産は特定された資産に該当しない([設例1]から[設例3])。

(1)サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している。

(2)サプライヤーにおいて、当該資産を他の資産に代替することからもたらされる経済的利益が、代替することから生じるコストを上回ると見込まれるため、当該資産を代替する権利の行使によりサプライヤーが経済的利益を享受する。

7.顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合には、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当しない。ただし、顧客が使用することができる資産が物理的に別個のものではないものの、顧客が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権

利を有している場合は、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当する([設例1]及び[設例4])。

(使用を指図する権利)

8.顧客は、次の(1)又は(2)のいずれかの場合にのみ、使用期間全体を通じて特定された資産の使用を指図する権利を有している([設例1]、[設例5]及び[設例6])。

(1) 顧客が使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有している場合

(2) 使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされており、かつ、次の①又は②のいずれかである場合

① 使用期間全体を通じて顧客のみが、資産を稼働する権利を有している又は第三者に指図することにより資産を稼働させる権利を有している。

② 顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように、資産を設計している。

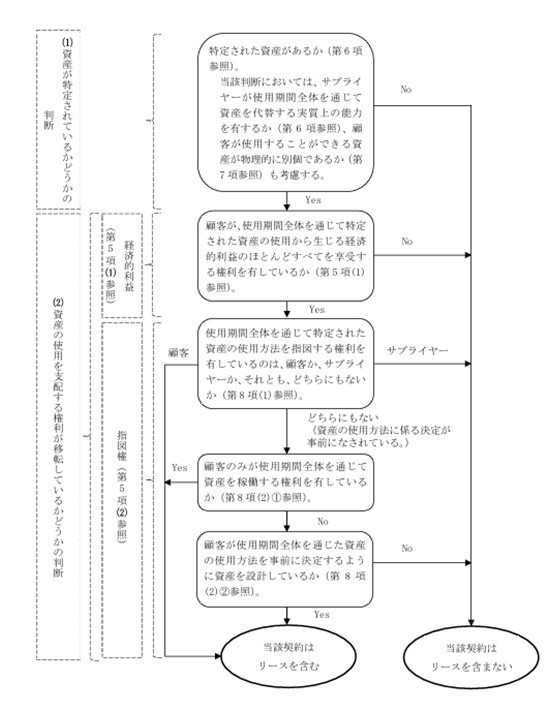

[設例1] リースの識別に関するフローチャート

リースを含むかどうかの判断

契約の締結時に、契約の当事者は、当該契約がリースを含むか否かを判断する。契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む(第5項参照)。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

資産は、通常は契約に明記されることにより特定される。ただし、資産が契約に明記されている場合であっても、サプライヤーが、①使用期間全体を通じて当該資産を代替する実質上の能力を有し(第6項(1)参照)、かつ、②資産の代替により経済的利益を享受する場合(第6項(2)参照)、サプライヤーは資産を代替する実質的な権利を有しており、当該資産は特定された資産に該当しない。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

顧客は、次のいずれかの場合に、使用期間全体を通じて特定された②資産の使用を指図する権利を有している。

(ア) 顧客が使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有している(第8項(1)参照)。

(イ) 使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(i)顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているか、又は、(ii)資産の設計を行っている(第8項(2)参照)。

[設例2] 鉄道車両(特定された資産)

[設例2-1] 資産を他の資産に代替する権利が実質的である場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、5 年間にわたり所定の数量の物品を所定の日程で輸送することを依頼する契約を貨物輸送業者であるB社(サプライヤー)と締結した。この輸送量は、顧客

が5年間にわたって10両の鉄道車両を使用することに相当するが、契約では鉄道車両の種類のみが指定されている。

2. B社は、複数の鉄道車両を所有しており、輸送する物品の日程及び内容に応じて使用する鉄道車両を決定する。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

サプライヤーが、①使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有し(第6項(1)参照)、かつ、②資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する場合(第6項(2)参照)、サプライヤーは資産を代替する実質的な権利を有しており、資産は特定されていない。

① サプライヤーが使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力

B 社は、複数の鉄道車両を有しており、A社の承認なしに鉄道車両を入れ替えることができるため、B 社は、使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している。すなわち、第6項(1)が満たされている。

② サプライヤーが資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受すること

①により、第6項(1)が満たされているため、サプライヤーが資産の代替により経済的利益を享受するかを判断する。

B 社はどの鉄道車両を使用するかを決定することでB社の業務の効率化を図っており、鉄道車両を他のものに代替することからもたらされる経済的利益が代替することから生じるコストを上回るように決定するため、B 社は、資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受することになる。すなわち、第6項(2)が満たされている。

①及び②により、第6項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A社及びB社は契約

において資産は特定されていないと判断した。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

(1)により、資産が特定されていないため、資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断は行わない。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定されていないため、A社及びB社は契約にリースは含まれていない

[設例2-2] 資産を他の資産に代替する権利が実質的でない場合

前提条件1. A 社(顧客)は、5 年間にわたり所定の数量の物品を所定の日程で輸送することを依頼する契約を貨物輸送業者であるB社(サプライヤー)と締結した。この輸送量は、顧客が5年間にわたって10両の鉄道車両を使用することに相当するが、契約では鉄道車両の種類のみが指定されている。

2. B社は、複数の鉄道車両を所有しており、輸送する物品の日程及び内容に応じて使用する鉄道車両を決定する。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場

合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

サプライヤーが、①使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有し(第6項(1)参照)、かつ、②資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する場合(第6項(2)参照)、サプライヤーは資産を代替する実質的な権利を有しており、資産は特定されていない。

① サプライヤーが使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力

B 社が鉄道車両の入替えを行うことができるのは、保守又は修理が必要な場合のみであるため、B 社は使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有していない。すなわち、第6項(1)が満たされていない。

①により、第6項(1)が満たされていないため、A社及びB社は契約において資産は特定されていると判断した(第6項(2)の判断は行っていない。)。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社は、5年の使用期間全体を通じて鉄道車両を独占的に使用することができるため、5年の使用期間全体を通じて特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

ここでは、前提条件4より、A社は、使用期間全体を通じて鉄道車両の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

①及び②により、使用期間全体を通じて第5項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A 社及びB社は鉄道車両の使用を支配する権利がB社からA社に移転していると判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定され、かつ、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断した。

[設例3-2] 資産を他の資産に代替する権利が実質的でない場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、5年間にわたり、不動産物件の小売エリア内にある区画Xを使用する契約を、当該不動産物件の所有者であるB社(サプライヤー)と締結した。A社が使用できる面積、区画の仕様及び割り当てられた区画は、契約で指定されている。

2. B 社は、A 社に対して割り当てた区画Xを使用期間中いつでも変更する権利を有しているが、B 社は契約で定められた面積及び仕様を満たす区画を提供し、A 社の移転から生じるコストを全額負担する必要がある。

3. B 社が当該移転コストを上回る経済的利益を享受することができるのは、B 社が新たな大口テナントと小売エリア内の区画を使用する契約を締結したときのみであり、A社との契約時点において、このような状況が生じる可能性は高くないことが見込まれる。

4. A 社は、使用期間全体を通じて区画Xを独占的に使用することができる。

5. A 社は、使用期間全体を通じて区画Xの使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

サプライヤーが、①使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有し(第6項(1)参照)、かつ、②資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する場合(第6項(2)参照)、サプライヤーは資産を代替する実質的な権利を有しており、資産は特定されていない。

① サプライヤーが使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力

B 社は、A社が使用する区画をいつでも契約に定められた仕様を満たす他の区画に変更する権利を有しているため、B 社は使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有している。すなわち、第6項(1)が満たされている。

② サプライヤーが資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受すること

①により、第6項(1)が満たされているため、サプライヤーが資産の代替により経済的利益を享受するかを判断する。

B社が区画の入替えから生じるコストを上回る経済的利益を享受することができるのは、B 社が新たな大口テナントと小売エリア内の区画を使用する契約を締結したときのみであり、前提条件3のとおり、その状況の生じる可能性は高くないことが見込まれることから、当該資産を他の資産に代替することからもたらされる経済的利益が、代替することから生じるコストを上回ることは見込まれない。したがって、B社は、資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受することとならない。すなわち、第6項(2)が満たされていない。①により、第6項(1)は満たされているが、②により、第6項(2)が満たされていないため、①及び②の両方を満たす契約ではなく、A 社及びB社は契約において資産は特定されていると判断した。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社は、5年の使用期間全体を通じて区画Xを独占的に使用することができるため、5年の使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

ここでは、前提条件5より、A社は、5年の使用期間全体を通じて区画Xの使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

①及び②により、使用期間全体を通じて第5項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A 社及びB社は割り当てられた区画Xの使用を支配する権利がB社からA社に移転していると判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定され、かつ、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断した。

[設例4-2] 稼働能力部分が特定された資産に該当する場合

前提条件

1. [設例4-1]の前提条件2及び3において、A社は貯蔵タンクの容量の99.9%まで、ガスを貯蔵する権利を有しているものとし、また、その他の前提条件は[設例4-1]と同様とする。

2. A 社は、使用期間全体を通じて貯蔵タンクの使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場

合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

顧客が使用できる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当しない。ただし、顧客が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであることにより、顧客が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有する場合、当該資産の稼働能力部分は特定された資産に該当する(第7項参照)。

A 社が使用できるB社が指定する貯蔵タンクの容量の99.9%は、物理的に別個のものではないものの、貯蔵タンクの容量の99.9%は貯蔵タンクの容量全体のほとんどすべてに該当する。A 社が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてに該当することにより、A 社は貯蔵タンクの使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有することとなる。したがって、A社及びB社は、契約においてA社が使用できる稼働能力部分は、特定された資産に該当すると判断した。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社が使用することができる貯蔵タンクの稼働能力は、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであるため、A 社は使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

ここでは、前提条件2より、A社は、使用期間全体を通じて当該貯蔵タンクの使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

①及び②により、使用期間全体を通じて第5項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A 社及びB社は当該貯蔵タンクの使用を支配する権利がB社からA社に移転していると判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定され、かつ、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断した。

[設例5] ネットワーク・サービス(使用を指図する権利)

[設例5-1] 顧客が資産の使用を指図する権利を有していない場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、2年間にわたりB社(サプライヤー)が提供するネットワーク・サービスを利用する契約を締結した。

2. B 社は、ネットワーク・サービスを提供するために、A社の敷地にサーバーを設置する。

3. B 社は、A 社との契約で定められたネットワーク・サービスの水準を満たすようにデータの通信速度を決定し、必要に応じてサーバーの入替えを行うことができる。

4. A 社は、契約の締結時にネットワーク・サービスの水準を決定することができる。ただし、契約変更を行わない限り、使用期間全体を通じて、契約で定められたネットワーク・サービスの水準を変更することができない。

5. A 社は、サーバーを使用してどのようにデータを送信するのか、サーバーを再設定するのか、他の目的でサーバーを使用するのかどうかなどのサーバーの使用方法に関する重要な決定は行わない。

6. A 社は、設計に関与しておらず、サーバーを稼働する権利も有しない。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 顧客が資産の使用を指図する権利

①使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を顧客が有しているか(第8項(1)参照)、又は、②使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(ア)使用期間全体を通じて顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているとき、若しくは、(イ)顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産の設計を行っているとき(第8 項(2)参照)に、顧客が資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされる。

ここでは、次のとおり、B社が資産の使用を指図する権利を有しており、第8項(1)及び(2)のいずれも満たされていない。したがって、A社は、使用期間全体を通じて資産の使用を指図する権利を有していない。すなわち、第5項(2)が満たされていない。

・ A社が有する唯一の決定権は、当該ネットワーク・サービスの水準(サーバーのアウト

プット)を当該ネットワーク・サービスを利用する契約の締結時に決定することのみであり、契約を変更しない限り当該水準を変更することはできない。

・ A社は、サーバーを使用してどのようにデータを送信するのか、サーバーを再設定するのか、他の目的でサーバーを使用するのかどうかなどのサーバーの使用方法を指図する権利を有していない(第8項(1)参照)。

・ A社は、サーバーを稼働する権利を有しておらず、設計にも関与していない(第8項(2)①及び②参照)。

(2) リースを含むかどうかの判断

(1)により、顧客が資産の使用を指図する権利を有していないため、A社及びB社は契約にリースは含まれていないと判断した(資産が特定されているかどうかの判断は行っていない。)。

[設例5-2] 顧客が資産の使用を指図する権利を有している場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、B社(サプライヤー)と、3年間にわたりサーバーを使用する契約を締結した。

2. B 社は、A社からの指示に基づき、A社の敷地にサーバーを設置し、使用期間全体を通じて、必要に応じてサーバーの修理及びメンテナンス・サービスを提供する。

3. A 社は、使用期間全体を通じて、A 社の事業においてサーバーをどのように使用するのかや、当該サーバーにどのデータを保管するのかについての決定を行うことができる。

4. 当該サーバーは、特定された資産である。すなわち、第6項(1)及び(2)が満たされていない。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

ここでは、前提条件4より、A社が使用するサーバーは特定されている。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社は、3年の使用期間全体を通じて自社の敷地に設置されたサーバーを自社のために使用することができるため、使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

(ア)使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を顧客が有しているか(第8項(1)参照)、又は、(イ)使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(i)使用期間全体を通じて顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているとき、若しくは、(ii)顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産の設計を行っているとき(第8項(2)参照)に、顧客が資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされる。

A 社は、3年の使用期間全体を通じて当該サーバーの使用方法(A社の事業においてサーバーをどのように使用するのかや、当該サーバーにどのデータを保管するのか)を決定する権利を有することにより、使用期間全体を通じて資産の使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を有している。すなわち、第8項(1)が満たされている。したがって、A社は、使用期間全体を通じて資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

①及び②により、使用期間全体を通じて第5項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A 社及びB社は当該サーバーの使用を支配する権利がB社からA社に移転していると判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定され、かつ、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断した。

[設例6] 電力(使用を指図する権利)

[設例6-1] 使用方法が契約で定められており、顧客が資産の使用を指図する権利を有していない場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、B社(サプライヤー)と、B社が所有する発電所が産出する電力のすべてを3年間にわたり購入する契約を締結した。

2. B 社は、業界において認められた事業慣行に従い、日々当該発電所を稼働し、維持管理を行う。

3. 契約において、使用期間全体を通じた当該発電所の使用方法(産出する電力の量及び時期)が定められており、契約上、緊急の状況などの特別な状況がなければ使用方法を変更することはできないことも定められている。

4. A 社は当該発電所の設計に関与していない。

5. 当該発電所は、特定された資産である。すなわち、第6項(1)及び(2)が満たされていない。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

ここでは、前提条件5より、A社が購入する電力を産出する発電所は特定されている。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社は、3年の使用期間全体を通じて当該発電所が産出する電力のすべてを得る権利を有するため、3 年の使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

(ア)使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法

を指図する権利を顧客が有しているか(第8項(1)参照)、又は、(イ)使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(i)使用期間全体を通じて顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているとき、若しくは、(ii)顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産の設計を行っているとき(第8項(2)参照)に、顧客が資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされる。

当該発電所の使用方法は契約で事前に定められており、次のとおり、第8項(1)及び(2)のいずれも満たされていない。したがって、A社は、使用期間全体を通じて資産の使用を指図する権利を有していない。すなわち、第5項(2)が満たされていない。

・ A社は、使用期間全体を通じて当該発電所の事前に決定されている使用方法を変更することができないため、当該発電所の使用方法を指図する権利を有していない(第8項(1)参照)。

・ A社は、使用期間全体を通じて当該発電所を稼働する権利を有していない(第8項(2)①参照)。また、A社は、当該発電所を設計していない(第8項(2)②参照)。

①により、第5項(1)が満たされているが、②により、第5項(2)が満たされていないため、A 社及びB社は当該発電所の使用を支配する権利はB社からA社に移転していないと判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産は特定されたが、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転していないため、A社及びB社は契約にリースが含まれていないと判断した。

[設例6-2] 使用方法が契約で定められており、顧客が資産の使用を指図する権利を有している場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、B社(サプライヤー)と、B社が所有する発電所が産出する電力のすべてを10年間にわたり購入する契約を締結した。

2. B 社は、業界において認められた事業慣行に従い、日々当該発電所を稼働し、維持管理を行う。

3. A 社が当該発電所の使用方法(産出する電力の量及び時期)を決定する権利を有していることが契約で定められている。

4. また、B 社が他の契約を履行するために当該発電所を使用することができないことも契約で定められている。

5. 当該発電所は、特定された資産である。すなわち、第6項(1)及び(2)が満たされていない。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

ここでは、前提条件5より、A社が購入する電力を産出する発電所は特定されている。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社は、10 年の使用期間全体を通じて当該発電所が産出する電力のすべてを得る権利を有するため、10年の使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

(ア)使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を顧客が有しているか(第8項(1)参照)、又は、(イ)使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(i)使用期間全体を通じて顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているとき、若しくは、(ii)顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産の設計を行っているとき(第8項(2)参照)に、顧客が資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされる。

A 社は、契約により当該発電所の使用方法を決定する権利を有する。すなわち、第8項(1)が満たされている。したがって、A社は、使用期間全体を通じて資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

①及び②により、使用期間全体を通じて第5項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A社及びB社は当該発電所の使用を支配する権利がB社からA社に移転していると判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定され、かつ、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断した。

[設例6-3] 使用方法が設計によって事前に決定されており、顧客が資産の使用を指図する権利を有している場合

前提条件

1. A 社(顧客)は、B社(サプライヤー)と、B社が新設する太陽光ファームが産出する電力のすべてを20年間にわたり購入する契約を締結した。

2. A 社は、当該太陽光ファームを設計した。

3. B 社は、A社の仕様に合わせて当該太陽光ファームを建設し、建設後に当該太陽光ファームの稼働及び維持管理を行う責任を有している。

4. 当該太陽光ファームの使用方法(電力を産出するかどうか、いつ、どのくらい産出するか。)は、当該太陽光ファームの設計により決定されている。

5. 当該太陽光ファームは、特定された資産である。すなわち、第6項(1)及び(2)が満たされていない。

リースを含むかどうかの判断

契約は、(1)資産が特定され、かつ、(2)特定された資産の使用を支配する権利を移転する場合にリースを含む。

(1) 資産が特定されているかどうかの判断

ここでは、前提条件5より、A社が購入する電力を産出する太陽光ファームは特定されている。

(2) 資産の使用を支配する権利が移転しているかどうかの判断

顧客が、特定された資産の使用期間全体を通じて、①資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有し(第5項(1)参照)、かつ、②資産の使用を指図する権利を有する場合(第5項(2)参照)、資産の使用を支配する権利が移転する。

① 顧客が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利

A 社は、20 年の使用期間全体を通じて当該太陽光ファームが産出する電力のすべてを得る権利を有するため、使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。すなわち、第5項(1)が満たされている。

② 顧客が資産の使用を指図する権利

①により、第5項(1)が満たされているため、顧客が資産の使用を指図する権利を有するかを判断する。

(ア)使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法を指図する権利を顧客が有しているか(第8項(1)参照)、又は、(イ)使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る決定が事前になされている場合に、(i)使用期間全体を通じて顧客のみが資産の稼働に関する権利を有しているとき、若しくは、(ii)顧客が使用期間全体を通じた資産の使用方法を事前に決定するように資産の設計を行っているとき(第8項(2)参照)に、顧客が資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされる。

当該太陽光ファームの使用方法に係る決定は、当該太陽光ファームの設計によって事前になされており、かつ、使用期間全体を通じた当該太陽光ファームの使用方法を事前に決定するように、A社が当該太陽光ファームを設計している。すなわち、第8項(2)が満たされている。したがって、A社は、使用期間全体を通じて資産の使用を指図する権利を有している。すなわち、第5項(2)が満たされている。

①及び②により、使用期間全体を通じて第5項(1)及び(2)のいずれも満たされているため、A 社及びB社は当該太陽光ファームの使用を支配する権利がB社からA社に移転していると判断した。

(3) リースを含むかどうかの判断

(1)により、資産が特定され、かつ、(2)により、特定された資産の使用を支配する権利がB社からA社に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断した。